Still und unerkannt

leiht er uns seine Hand

er wirkt zu Gottes Ehr

was kann ein Mensch

noch mehr

Still und unerkannt

leiht er uns seine Hand

er wirkt zu Gottes Ehr

was kann ein Mensch

noch mehr

Still und unerkannt

leiht er uns seine Hand

er wirkt zu Gottes Ehr

was kann ein Mensch

noch mehr

Es bricht aus

ihm ein Wort

Durchglühtes

Erz

Als festes

Herz

Sinn zu

verkünden

Und zu

verbinden

Nach DEINEM Willen sind wir als Sauerteig berufen, unsere Gaben zu teilen, und alle an den Tisch des Wortes und der Gnaden einzuladen. DU rufst uns Erben des Himmelreiches, als Hirten den Verirrten nachzugehen, Kranke zu heilen, Mutlose und Verzweifelte zu stärken, und Gefangene zu befreien. DU sendest uns zu den Einsamen, Verlassenen und Trauernden. um sie zu trösten. DU ermächtigst uns, den Schwachen, Kranken und Sterbenden DEINE Liebe, Erbarmen und Güte zu erweisen. Eingedenk unserer Sünden und DEINER Vergebung, sind wir DEINE Boten, um in Sündern und Schuldnern, Hoffnung auf Liebe, Erbarmen und Vergebung zu wecken, und den Streit und die Trennung durch Versöhnung und Vergebung zu überwinden.

Alles was wir von DIR, Vater Sohn und Heiligen Geist, in unserem Leben empfangen haben, wollen wir miteinander redlich teilen, damit das Erbarmen, die Milde Güte und Vergebung Gottes, unter uns zeichenhaft sichtbar wird. Bitten wir die Gottesmutter, unsere Mutter, alle Engel Heiligen und Seligen, um ihre mächtige Fürsprache, dass die Herrlichkeit Gottes, auch durch uns, zum Trost aller Menschen und Geschöpfe, immer mehr aufleuchte. Der Heilige Geist möge uns zu diesem Dienst bereiten.

Herr ordne

unser Leben

und

Erbe dass

es ein Segen

werde

Aus einem tiefen, gesunden Schlaf erwachend, geriet Habenichts in eine innere Erregung wie vor einem wichtigen Ereignis. Obwohl die Sonne schon zaghaft den jungen Tag ankündete schloss er die Augen wieder. Zu schön und kostbar war das, was sich seinen inneren Augen darbot. In staunender Betrachtung verfolgte er wie sich wie von Hand eines Künstlers, Bild an Bild reihte: Habenichts befand sich träumend im hohen Mittelschiff einer himmelwärts strebenden, gotischen Kathedrale. Tief beeindruckt von den Altären und Kunstwerken, verweilte er in einer Kirchenbank. Da bemerkte er in einer Seitenempore, einen betenden Mönch, der mit gesenktem Kopf, das den Raum füllende Orgelspiel in sich aufnahm. Plötzlich schien es Habenichts, als könne auch er die Orgelklänge hören, die sich mit den hochstrebenden Pfeilern des Kirchenschiffes, zu einem feierlichen Lobgesang vereinigten. Und es weitete sich sein innere Schau: Habenichts erinnerte sich an die schönsten Augenblicke seines Lebens, in denen er die Nähe Gottes fühlen durfte. Der Gesang und die Musik schienen nun, wie auf Engelsflügeln, den Kirchenraum zu verlassen. Alles sollte nun mitsingen, dachte Habenichts, in seiner kindlichen Freude, die ihn ergriff.

Was war nun auf wunderbare Weise mit seinen Ohren und Augen geschehen? Die Sterne am Himmel begannen zu klingen, Quellen und Wasserläufe stimmten auf ihre Weise mit ein. Ein Windstoß bewegte wie von Geisterhand, die Blätter von Büschen und Bäumen zu einem großen Rauschen. Die Tiere und alle Lebewesen gerieten im Licht der aufgehenden Sonne in Erregung. Habenichts fühlte sich in seinem Federbett ruhend, reich beschenkt und wagte es nicht, zu erwachen, um ja nichts von diesem Erlebnis zu versäumen. Still im ruhigen Atmen, war er bereit, all das Schöne geschehen zu lassen. Raum und Zeit verloren ihr Maaß: Seine feinen Ohren vernahmen sogar den harmonischen Gesang und die feierliche Musik von Männern, Frauen und Kindern, in allen Sprachen der Menschen. Es schien Habenichts, als stimme das ganze Universum in den Lobgesang ein, und auch er sei berufen, seine Freude hinaus zu jubeln. Erwachend und vor Freude zitternd begann er leise und dann mit immer festerer Stimme zu singen: „Ad Deum ad Dominum, ad Deum ad Domininum, ad Deum ad Deum oremus!“

Sprich DU

WORT ich

kann es

nicht sprich

DU HERR,

und es

wird Licht

Die Schleier lüften sich leicht, und geben dem nach Liebe dürstenden Herzen den Blick frei auf DICH, DU dreimal Heiliger Gott, und die Sehnsucht schwingt mit, bei DIR zu sein. DICH Abba, lieber Vater, von Anbeginn bis in alle Unendlichkeiten zu schauen und Deine herrliche Gegenwart zu ahnen und zu rühmen. Wie oft hat dieses unruhige Herz in den „Vater unser Bitten“ geglaubt, dass Du da bist, DU unser aller Vater. Aber jetzt erhebst DU für einen Augenblick meine Seele zu DIR, DU Grund meiner Bestimmung. Stiller Jubel und Tränen der Freude fließen über. Nichts hindert mich mehr, DICH mit allen Sinnen zu loben und zu preisen; zu lauschen und zu hören, was DU mir zu sagen hast, DU sprechendes Geheimnis. Ohne eigenen Verdienst nahst DU DICH mir, und ich darf durch DICH, mit DIR, und in DIR, dem Heiligen, glauben, hoffen, und lieben. Lieber Vater, Freude und Trauer meines Lebens schenke ich Dir, und mein Herz öffnet sich weit. Tausend mal tausend Mal habe ich DICH gesucht, die Hände nach DIR ausgestreckt, und nun bist DU, unermessliches Geschenk, unser aller Vater, auch bei mir. Nimm DU mich in die Arme und berge mich in DEINEM Schoß. Lege DEINE gütigen Hände auf DEIN Geschöpf und halte es fest. Es ist wahr, was wir glauben, und wirklich, was wir erhoffen und ersehnen. DU bist die Liebe, die alles Geschaffene mit DIR verbindet. Nun sind Schleier gefallen. Daher lade ich die ganze Schöpfung und alle Engel des Himmels ein, mir zu helfen, DICH zu preisen. Wie gut, wie groß, wie heilig bist DU, EWIGER, GÜTIGER, BARMHERZIGER. DU Vater aller Väter: DEIN Wille geschehe in den Himmeln und auf Erden.

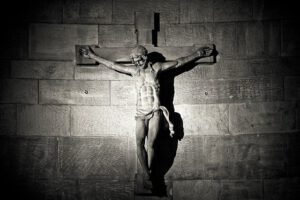

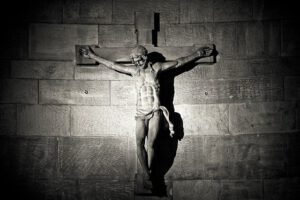

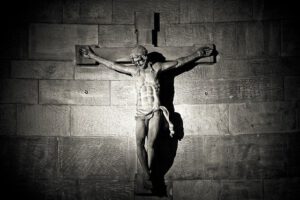

Und ich sehe im Geiste DEINEN geliebten Sohn, Jesus Christus, den Menschensohn zu DEINERUEINERRechten. IHM gebührt wahrlich der Platz an Deiner Seite; IHM, unserem und meinem besten Freund. Wie unsagbar schön ist es, dass DU unser Meister und Herr nicht mehr leiden musst. Von Kindheit an bist Du Herr, als Sklave der Liebe und Zeichen der Hoffnung und Treue, an meiner und unserer Seite gestanden. DU, ein Bruder der Entrechteten und Verfolgten, ein Freund der Demütigen, Leidenden, Armen, Liebenden; unser aller Lehrer und Heiland. Meine Seele fließt über von DEINEN Worten wie ein Bach, der das dürre Land benetzt, damit die Saat DEINRT Liebe unter uns Menschen aufgehen kann. An DEINER Hand und durch DEINE Worte belehrt, bereit zu sein, das Brot und den Wein des Glaubens, Hoffens und Liebens, miteinander reichlich zu teilen. Der DU unsere Fesseln löst, uns aus den Schlingen des Bösen befreist, und uns auf unserem Weg voran gehst durch Kreuz, Tod und Auferstehung, hin zu DEINEM und unserem Vater. Bitte Du, Heilige Gottesgebärerin, für uns bei DEINRM Sohn um unser Heil, damit wir nicht verloren gehen, und den Eingebungen des Heiligen Geistes allezeit folgen.

Heiliger Geist, aufs Innigste mit dem Vater und dem Sohne vereint, erhebe unsere Seelen zu DIR, und gieße uns DEINE Gnaden in reicher Fülle ein, damit wir im Glauben bestärkt, in der Hoffnung fest, und in der Liebe treu bleiben. O Sanctus Spiritus, bleibe gnädig bei uns: DU Weisheit der Klugen, DU Trost der Bedrängten, DU Glück der Liebenden, DU Ratgeber der Suchenden, DU Kraft der Zeugen, DU Friede der Betenden. DU Wort in unserem Mund, DU Richtung unseres Hörens und Begreifens, DU Quelle allen Lebens. O Sanctus Spiritus, DU Erleuchtung unseres Geistes, DU Richtung unseres Glaubens, Hoffens und Liebens, gepriesen ja gepriesen, seist DU jetzt, allezeit und in Ewigkeit.

Amen

Guten Morgen. Unsere drei #Fichten im #Garten bewegen ihre #Zweige im #Wind zum #Gruß. Sie erinnern uns an Gott der mit SEINEM dreifaltigen #Segen #Tag und #Nacht für uns wacht. #DEUS #Kirche pic.twitter.com/15Fc8Z25wf

— Franz Schwald (@FranzSchwald) March 7, 2023