DU #Gott der uns und alles lenkt DU hast uns diesen #Tag geschenkt. Gib #Herr dass unser #Wort an jedem Ort DEIN #Freundlichkeit verkünden dass wir auf allen #Wegen in DEINEM reichen #Segen den wahren #Frieden finden. #DEUS #Kirche #Corona pic.twitter.com/L7HLtWQp4Q

— Franz Schwald (@FranzSchwald) October 27, 2022

De goldene Fisch

Es glukst in mir

lebendig´s Wasser

un niemed weiß

wie tief des isch

Im Dunk´le schwimmt

un wird nie blasser

e koschtbar glänzend

gold´ne Fisch

Me kann en seh

es goht em wohl

un mengisch

ahn i was dä soll

Us luter Freud un

Übermuet im Schpiel

veschpritzt er Tränli

wenn er will

Gott

Staubkorn

in ich Herr

am Saum

der Zeit

DEIN strahlend

Diadem seit

Ewigkeit

Weizenkorn

im werdend

Sterben Liebe

zu entbergen

Sechzehn an einem Seil

Fünfundfünfzig Jahre sind vergangen, seit wir im Spätberufenenseminar St. Pirmin in Sasbach unser Abitur bestanden. Aus diesem Anlasse traf sich eine kleine Gruppe unseres Kurses zu einem Gedenken. Leider existiert unser Seminar nicht mehr. Die Heimschule Lender ist zwar noch ein Gymnasium, hat aber kein Internat mehr. Da sich in Sasbach manches verändert hat, stellt sich die Frage, was bleibt übrig und wirkt weiter. Hierzu habe ich mich vor einiger Zeit geäußert und füge diesen Text in dankbarer Erinnerung bei. Manches mag sich verändern, aber wir vergessen nicht:

Dankbar und mit großer Freude, wollten wir allen Menschen, die uns begleiteten, 1967 unseren Schulerfolg zeigen: Nach anstrengenden Jahren an einem Gymnasium hielten wir unsere Abitur-Zeugnisse in Händen. Das ersehnte Studium an der Universität war nun möglich, und die beruflichen Ziele lockten. Sechzehn Männer hatten es im Spätberufenenseminar St. Pirmin in Sasbach geschafft, den Grundstein für ihren weiteren Lebensweg zu legen. Noch einmal gingen wir einen kurzen Weg mit einander. Wir legten symbolisch Hand an ein Seil, damit man sehen konnte, dass wir einander viel bedeuten. Die Zeit blieb aber nicht stehen. Heute schaue ich nach vielen Jahren zurück und frage mich, was aus unserer verschworenen Gemeinschaft geworden ist? Bei diesem Rückblick möchte ich mich aber nicht wiederholen und auf unsere Lehrer zu sprechen kommen, die uns mit großer Sorgfalt, in allen Fächern auf die Reifeprüfung vorbereiteten. Ich möchte auch nicht erneut auf die Verdienste unseres Rektors, Schulleiters und all derer, die sich um unser Wohl kümmerten, eingehen. Es soll an dieser Stelle auch nicht die Rede sein von den rechtschaffenen Menschen, die im Umkreis des Seminars leben und arbeiten, auch nicht von den Weinbergen, gastlichen Lokalen, und der fruchtbaren Rheinebene. All dies ist an anderer Stelle gebührend geschehen und schwingt natürlich immer dann mit, wenn ich auf die Zeit in Sasbach zu sprechen komme. Denn wer könnte schon in dieser reichen Region länger wohnen, ohne all das zu lieben?

In dieser Geschichte geht es mir aber vor allem um die sechzehn Männer, mit denen ich fünfeinhalb Jahre auf engstem Raum zusammenlebte und lernte. Erst lange danach tauchten Ereignisse aus dieser Zeit wieder in meiner Erinnerung auf. Zunächst spontan, dann in ruhigen Stunden meines Berufslebens, besonders aber in der Zeit nach der Pensionierung. Ich lernte zu erkennen, dass längst aus einer verschworenen Gemeinschaft, Freunde fürs Leben wurden, die in meiner Seele auf geheimnisvolle Weise ihren Platz behaupten. Es ist und bleibt daher wahr: Jeder einzelne Schulkamerad mit seinen Stärken und Schwächen, hat für mich nach dem Abitur an Bedeutung gewonnen und ist mir in der Distanz nähergekommen, als je zuvor. Was in dieser reichen Zeit in Sasbach geschah, zeigt Wirkung und fühlt sich gut an. Wie oft habe ich an diese Freunde gedacht, und um deren Wohlergehen gebetet. Das »Seil« von dem ich sprach, ist für mich zu einem Symbol des Geistes geworden, der uns nach Sasbach, führte. Zu einer treibenden Kraft, die uns zum Abitur und zu einem erfolgreichen Leben verhalf, und mich auch zu dieser Geschichte veranlasste. Wer oder was könnte uns daher daran hindern, einander auch in Zukunft wohl gesonnen bleiben?

Dennoch ergab sich aber gelegentlich die Frage, ob ich genügend berücksichtigte, dass seit unserem Abitur einige Dezennien vergangen sind, die uns prägten und formten. Denn nur selten kam es zu Telefongesprächen, Briefwechseln und gegenseitigen Besuchen. Auch in den Gesprächen bei unseren Jahrgangstreffen, gab es wenig Raum, um uns über die unterschiedlichen Lebensgeschichten, und die dabei gewonnenen Einstellungen auszutauschen. Wir müssten uns daher berechtigterweise wieder fragen, was uns der gute Geist von Sasbach heute noch bedeutet oder wie es um unsere Freundschaft mit einander bestellt ist? Meine Antwort möchte ich jetzt folgen lassen:

Die Frage, wie Menschen zu tragfähigen Beziehungen, zur Erfahrung von Freundschaft und Nähe kommen, stellt sich doch nicht nur für uns Sasbacher. Sie verweist weit darüber hinaus, auf die Bereitschaft zu pfleglichem Umgang mit jeglichen Beziehungsangeboten. In unserem Zusammenhang könnte das bedeuten, Wege zu erkunden, wie wir, unabhängig davon, wie oft wir einander sehen und sprechen können, positive Erfahrungen in Gruppen, erinnern und reifen lassen könnten. Mir scheint, dass guter Wille, gegenseitige Achtung, Respekt und Liebe, die wir im Leben allen Menschen ohne Vorbedingungen schulden, wichtig sind, um trotz oder gerade nach längerer Trennung, Freundschaft und Nähe angstfrei zu erleben. Um Unsicherheit auszuräumen oder Unterschiede in den Einstellungen zu klären, empfiehlt es sich, nach dem uns allen bekannten Satz »carpe diem«, den ersten Schritt zu wagen. Wir wissen ja alle nicht, wie lange uns zum Handeln Zeit bleibt. So gehe ich einfach weiter davon aus, dass uns der Geist, der uns einmal in Sasbach zusammenführte, trotz denkbarer Unterschiede in den Sichtweisen, wie bisher weiter hin brüderlich vereint. Ob ich zu einer anderen Zeit, oder ohne so manche Enttäuschung und Entbehrung im Leben, in der Lage gewesen wäre, wie jetzt, deutlich zu machen, wie wichtig die »Sechzehn Freunde« in den vergangenen Jahren für mich waren, wage ich zu bezweifeln. Noch schwieriger würde es für mich sein, nachzuweisen, wann und wie genau es geschah, dass sich nach und nach eine Freundschaft zu jedem Einzelnen entwickelte. Mit dem Abitur war eben nicht alles zu Ende. Es brauchte aber seine Zeit und auch den eigenen Reifeprozess, bis ich zulassen konnte, dass nicht nur tragfähige Freundschaften unter einander, sondern auch Bindungen entstanden sind.

Selbst wenn ich wollte, ich könnte die Tatsache, dass uns der Herrgott einmal zusammenführte, nicht aus der Welt schaffen. Von Gott gefügte, und vom Menschen übernommene Freundschaft und Liebe, kann man eben nicht einfach auslöschen. Sie hat – und ich sage das mit Bedacht – bis in alle Ewigkeit Bestand. Etwas prosaischer ausgedrückt: Auch wenn wir uns nicht mehr sehen würden oder lange nicht gesehen hätten, wenn wir keine Briefe austauschen würden oder nicht genau wüssten, wie es denen, die einmal ihre Hand ans Seil legten in den vergangenen Jahren ergangen ist, würde ich dennoch die »Sechzehn« als Freunde in guter Erinnerung bewahren, und ihnen alles Gute in Zukunft gönnen. Solche oder andere, auf ähnliche Art entstandene Freundschaften, zu pflegen und über alle Trennungen hinweg lebendig zu erhalten, hat für mich auch etwas mit praktischem Christentum zu tun.

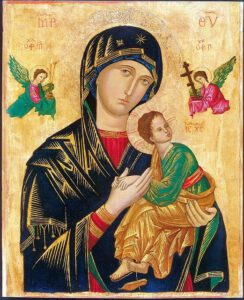

Maria

#Maria breit den #Mantel aus Mach Schirm und #Schild für uns daraus. Lass uns darunter sicher stehn bis alle #Stürm vorüber gehn. #Patronin voller #Güte uns allezeit behüte. Dein #Mantel ist sehr weit und breit er deckt die ganze #Christenheit. Er deckt die weite weite #Welt ist allen #Zuflucht und #Gezelt. Patronin voller Güte uns allezeit behüte.

Liebet einander

Es ist das Wunder von Pfingsten: Der tiefste Wunsch jedes Menschen, umfassend geliebt zu werden, der sich im Heiligen Geist erfüllt. Wir Menschen spüren diesen unstillbaren Hunger. In allen, auch öffentlichen Gesprächen, wird dies deutlich. Wenn wir Menschen darüber reden, wie schwer wir unter Kränkungen leiden, wenn wir unserer Würde beraubt, nicht um unser selbst Willen respektiert, geachtet und geliebt werden. Wir wissen auch zutiefst, dass unsere menschliche Liebe gefährdet ist. Unvollkommen, sind wir in Missverständnisse und Schuld verstrickt. Wir bedürfen zutiefst der Vergebung. Lasst uns daher wie an Pfingsten beten: Herr und Gott, sei uns barmherzig, wie der gute Vater im Evangelium, der uns als verlorenen Söhne und Töchter entgegenkommt, wenn wir IHN nötig haben, uns umarmt, ein Kalb schlachtet, und ein Fest mit uns feiert.

ER, unser Herr und Gott, vermag den berechtigten Kinderwunsch, hab uns lieb, dass oft angstvoll vor einander gehütete Geheimnis, wirklich zu erfüllen. Und dann ist dies auch heute schon wie ein Augenblick im Himmel. O Gott, gib uns die Würde, Mensch zu sein und menschlich mit einander um zu gehen, zurück! So rufen, ja so schreien wir auch heute aus tiefster Seele. DU, Abba, unser aller Vater und dreifaltiger Gott, achte auf uns, DEINE Söhne und Töchter, und lass uns bei DIR wohnen. Erfülle uns mit DEINEM heiligen, heilenden Geist, damit wir unter einander nicht nur Beziehungen auf Abbruch pflegen, sondern mit DIR und durch DICH, einander ohne Vorbehalt so lieben, wie Du uns liebst, auf dass wir alle Eins seien.

Segnen wir einander im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes, der unseren Glauben vermehren, die Hoffnung stärken, und die Liebe zu IHM, und zu einander erneuere kann.

Nötiges

DU allein über alles geliebter #Vater #Sohn und #Heiliger #Geist kennst unsere #Sehnsucht nach DIR unserem #Herrn und #Gott. Teile uns und unseren Brüdern und Schwestern aus DEINEM Herzen das zu DEINEM Lobpreis Ehre zum Leben Nötige zu #DEUS #Kirche #Corona pic.twitter.com/8WcmjGj4rx

— Franz Schwald (@FranzSchwald) October 21, 2022

Anbetung

#Gottheit tief verborgen betend nah ich DIR unter den #Gestalten bist DU wahrhaft hier. Sieh mit ganzem #Herzen geb ich mich DIR hin. Weil vor solchem #Wunder ich nur #Armut bin. #DEUS #Kirche #Corona pic.twitter.com/uPQ4uLaFzs

— Franz Schwald (@FranzSchwald) October 21, 2022

Gottesreich

Verkünden wir allen Menschen und Kreaturen unserer Zeit: Gottes Reich des Friedens der Gerechtigkeit und

Liebe der Vater Sohn und Heilige Geist ist nahe. ER wohnt in unseren Herzen und Sinnen im Glauben Hoffen Lieben und Dienen. #DEUS #Kirche #Corona pic.twitter.com/Zu1sAF5LtP— Franz Schwald (@FranzSchwald) October 21, 2022

Hochzeitstanz

Ein Schiff legt

heut die Leinen

los zur Fahrt in

unbekannte

Fernen

Mit vielen Wesen

klein und groß

Tieren Sonne Mond

und Sternen

Musik ertönt und

Hochzeitsglocken

zur erhab‘ nen

Feier locken

Vom Himmel fällt

gütiges Erbarmen

als Arme Reiche

sich umarmen

Geschmückt

mit Bändern

Blütenkränzen

im schönsten

Hochzeitskleid

Gehalten in der

Liebe Grenzen

tanzen Menschen

durch die Zeit