O Gott i

zieh mi

Chäpli ab

un schwieg

Un bin ganz

g´wiß DU

hesch uns

lieb

Durch DICH

isch alles

schön un

ganz

DU bisch mi

Glück i bin

DI Edelstei un

DI Monstranz

DU mi vetrauti

Hand DU Gottes

Wort

Bisch Wäg

und Hort ins

g´lobti Land

O Gott i

zieh mi

Chäpli ab

un schwieg

Un bin ganz

g´wiß DU

hesch uns

lieb

Durch DICH

isch alles

schön un

ganz

DU bisch mi

Glück i bin

DI Edelstei un

DI Monstranz

DU mi vetrauti

Hand DU Gottes

Wort

Bisch Wäg

und Hort ins

g´lobti Land

O Gott i

zieh mi

Chäpli ab

un schwieg

Un bin ganz

g´wiß DU

hesch uns

lieb

Durch DICH

isch alles

schön un

ganz

DU bisch mi

Glück i bin

DI Edelstei un

DI Monstranz

DU mi vetrauti

Hand DU Gottes

Wort

Bisch Wäg

und Hort ins

g ´ lobti Land

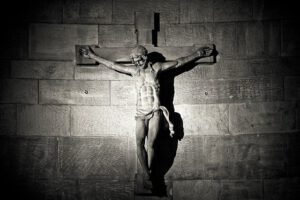

Mir wurde in den Wochen der Fastenzeit die Gnade zuteil, auf den Kreuzweg meines Lebens zurück blicken zu dürfen. Ich bin dabei auf selbstisch ungeordnete und auch auf wahre Liebe gestoßen. In schmerzlichen Trennungen von lieben Menschen, beim Leiden unter den Grenzen unseres Daseins, in Angst, Schuld und Einsamkeit, hat es mir oft die Sprache verschlagen. Aber auch im schmerzlichen Verstummen blieb noch die Hoffnung, dass Gott der Herr, unsere Klagen hören, und alles zum Guten wenden könne. Ich kenne aber auch Situationen, in denen mich der Schmerz so gefangen nahm, als gäbe es nur mein überwältigendes Leid.

Jeder Mensch erfährt, wie ich, in seinem Leben unausweichlich sein eigenes Kreuz. Wir Christen dürfen aber darauf vertrauen, dass uns der Herr in allem beisteht. und uns hilft, die Last zu tragen. Vielleicht möchte uns der liebende Gott durch Kreuz und Leiden auch nur von ungeordneten Strebungen befreien. Ich kann mir Gott den Herrn, der seine Schöpfung für gut befindet nur als „deus caritas est“ vorstellen. Mich erschreckt jedoch zutiefst, dass wir der Versuchung erliegen könnten, unser Kreuz, das uns mit Jesus Christus verbindet, zu verleugnen. Dies wäre das reine Entsetzen, ein Abweichen von Gottes Wegen, um Götzen zu dienen. Wohin uns die Anbetung fremder Götter nach „unserem Bild und Gleichnis“ führen kann, das ist auch in unseren Tagen auf vielfache Weise zu beobachten. Scheint doch die Verweltlichung, und Abkehr der Menschen von Gott, wie allgegenwärtig. Wir können das uns auferlegte Kreuz im Zerbrechen von Beziehungen, bei gegenseitiger Entwürdigung, im Leid, Elend und all unseren Grenzen im Alltag hautnah erleben. Und das nicht nur bei Anderen, sondern auf schmerzliche Weise auch in uns selbst. Wie wohl tut es dann, wenn Christen bei einander wohnend sich die Hand reichen, das Mögliche unternehmen, sich gegenseitig trösten, Gott unsere Not klagen, und Sein Erbarmen anrufen. Wie nötig ist doch im Leid das tröstende Wort, die bergende Hand oder ein verständnisvolles Schweigen. Dass auf diese Weise manchmal ein Stück Himmel auf Erden, Gottes Reich wahrer Liebe ein wenig aufleuchten kann, habe ich viele Male in der Arbeit als Psychotherapeut und in anderen Begegnungen mit Menschen erfahren. Dadurch kann man gelegentlich erkennen, was es bedeutet, wenn einer der anderen Last trägt.

Das ist aber für uns Christen noch nicht die ganze Wahrheit. Denn aus allem Scheitern und Leiden erwächst ja auch immer wieder neue Hoffnung, Vertrauen und Liebe zu einander, und zu Gott unserem Vater. Er vermag in uns die Barmherzigkeit, und das Mitleid für einander zu erwecken, dessen es bedarf, um Sein Reich des wahren Friedens aufzubauen. Unser Herr und Meister Jesus Christus geht uns auf diesem Weg voran und lehrt uns IHM mit unserem eigenen Kreuz zu folgen. Dabei kann es geschehen, dass wir manchmal mehr unser eigenes, und nicht so sehr Jesu und Gottes Leid sehen und beklagen. Wer aber vermag zu ermessen, was der Herr an physischer Gewalt bei Seiner Kreuzigung erlitt, und immer wieder erleidet, wenn wir IHM die kalte Schulter zeigen, als müssten wir einen Störenfried aus unserem Leben beseitigen. Gott aber lässt trotz allem nicht ab von Seiner Liebe. Mit offenen Armen geht er immer wieder auf uns zu, oder trägt uns wie ein verirrtes Schaf, auf Seinen Schultern ins Reich des Friedens zurück.

Das Kreuz und Leid in unserem Leben erinnert uns immer wieder daran, wie nötig wir den Herrgott brauchen. Lassen wir daher vom göttlichen Winzer die ungeordneten Strebungen in uns beschneiden, damit der wahre Gott, der Gegenwärtige, uns in der Auferstehung Seines Sohnes begegnen, und im Heiligen Geist trösten, beleben und stärken kann. Aller Willkür und dem Spott ausgeliefert, fragt uns der Herr vom Kreuz herab, ist einer da, der Mitleid mit mir hat. Ich sage: Ja mein Herr und mein Gott „ adsum“. Immer wieder habe ich schwer darunter gelitten, wenn man Dir, einem meiner Brüder oder den Schwestern ein Leid zufügte. Erbarme Dich meiner, erbarme Dich unser. Ich höre wie von ferne Deine Worte: „Heute noch wirst Du mit mir im Paradiese sein“. Lassen wir Kreuzträger diese tröstenden Worte Jesu tief in unsere geschundenen Herzen dringen. Welch ein Jubel, welch ein Trost für uns alle. Hängen wir das Kreuz, das Zeichen unserer Erlösung durch Jesus Christus. den Gottessohn, nie ab, und bleiben wir mit unserer Mutter, der Heiligen Maria, im Tod und in der ersehnten Auferstehung mit Ihrem, und unserem Herrn verbunden.

Der Herbst

schenkt uns

im

Goldenen

Wein auch

Trauer ein

Und Blätter

die fallen

Zeigen in

Knospen

allen bald

wird

Wieder

Frühling

sein

Worte

kommen

leicht

daher

Manche

aber

Abgrund

schwer

Wurzeln in

geahnten

Tiefen

Tasten

an den

Saum

Der Zeit

Boten aus

der Ewigkeit

Es gab einmal vor vielen Monden „eine arme Seele“. Sie hatte in den früheren Lebensjahren auf Erden fromm und in Frieden gelebt. Güter und Reichtum verteilte sie an arme Menschen. Geld und Besitz hätten für die letzte Reise eh nichts genutzt. Wo hätte sie schon eine Fahr-karte in den Himmel lösen sollen? Als sie so an sich herunter sah, barfuss, mit einer Kutte wie sie Mönche tragen, kam sie sich recht unbedeutend vor. Sie war sich auch nicht mehr sicher, ob sie bei ihrem Lebenswandel das Geschenk des Himmels wirklich verdient hätte. Ihre Jugendzeit, in der sie es mit den Tugenden nicht so genau genom-men hatte, stand ihr noch lebhaft vor Augen. Sie liebte es damals, froh zu sein, Gesellschaft um sich zu haben, war dem Wein, dem lockeren Leben und den schönen Frauen verfallen. Bei genauer Betrachtung war sie auch als Kind kein reines Lämmchen: Sie erinnerte sich an gestohlene Birnen, Äpfel und Kirschen und an so manche handfeste Lüge und kleinere Notlügen. Manchmal wäre es angemessener gewe-sen, weniger hitzig zu sein und nicht so kräftig Prügel auszuteilen, wenn sie sich im Unrecht fühlte. Nachdem sie viele Jahre in Saus und Braus gelebt hatte, selbst dabei nicht wirklich froh wurde und auch erkennen konnte, dass andere Erdenbürger, trotz vieler Reichtümer, nicht glücklich wurden, kam sie ins Nachdenken. In dieser Zeit hörte sie einmal eine Stimme – wie vom Himmel -, die sie ermahnte, und sie bat, sie möge doch die zerstörte Kirche wieder aufbauen. Wenn sie dem Herrn Jesu nachfolge und auf Reichtum verzichte, dann könne sie tausendfältigen Lohn erwarten und sehr glücklich werden. In ihrer Erdenzeit war die arme Seele immer sehr großzügig, und hielt ihre Tisch- und Zechgenossen frei. Nun legte sie die schönen Kleider ab, gab ihr Erbe preis und teilte den Reichtum mit den Armen. Jetzt erst bemerkte sie, wie viele hilfsbedürftige Menschen es gab. Die einen hatten kaum etwas zu essen. Andere waren mutlos und verzwei-felt, wussten mit ihrem Leben nichts anzufangen oder lagen krank und siech danieder. Die arme Seele behielt für sich nur noch eine Kutte, die sie vor Kälte und Regen notdürftig schützte, Sandalen und einen Wanderstab. Wenn sie über ihr bisheriges Leben nachdachte, vergoss sie manche Träne. In lauen Nächten schlief sie unter Bäumen und wenn es kalt wurde, in einer Höhle. Sie ernährte sich von Beeren und Pilzen, und von Gaben meist selbst sehr armer Menschen. Die arme Seele betete, wie sie es gelernt hatte, das Kreuzzeichen, Vaterunser, und Ave-Maria auch für die Kirche. Sie pries Gott für alle Gaben. Andere fromme Seelen bemerkten, dass die arme Seele zufrieden und glücklich war über die schönen Dinge, die es auf Erden gab. Wenn sie sich irgendwo im Walde zur Rast setzte, konnte es geschehen, dass Tiere ihr Gesellschaft leisteten. Rehe, Hasen, selbst der mächtige Hirsch suchten die Nähe zur armen Seele, die stets bereit war, ihnen von dem Wenigen das sie besaß, etwas ab zu geben.Manchmal brauchte sie nur die Hand auszustrecken und eine Amsel oder Elster ließen sich darauf nieder. Wenn dann alle Tiere versammelt waren, konnte es geschehen, dass sie ihnen wie ein Pfarrer im Gotteshaus eine Predigt hielt. Die Tiere waren dabei Mucksmäuschen still und jagten selbst die lästigen Mücken nur mit größter Sorgfalt weg. Die arme Seele hatte nämlich in ihren Predigten dazu aufgerufen, dass großer Friede herrschen solle. Erst, wenn sie nach einer solchen Versammlung allen den Segen erteilt hatte, zogen die Tiere ihres Weges.

Eines Tages war die arme Seele unter einem großen Birnbaum eingeschlafen. Plötzlich erscholl ein zartes Engelsgeläut, das immernäher kam. Da ertönte eine tiefe Stimme: » Franziskus, Franziskus! « Die arme Seele erschrak. Dann kamen einige kleine Engel herbei. Sie hielten Glocken in den Händen, denen sie himmlische Töne entlockten. Die Engelein mit den kurzen weißen Röcken und ihren goldenen Haaren trugen keine Schuhe. Die brauchen sie ja nicht, denn Engel fliegen meistens. Sie sangen nun so schön den Kanon: „Fürchte Dich nicht“, dass die arme Seele nicht mehr vor Angst zittern musste. Nun ertönte die tiefe Stimme wieder, die ihr den Auftrag gab: »Bau mir die zerstörte Kirche wieder auf!« Die arme Seele duckte sich sehr tief zu Boden und antwortete bedrückt: »Ich habe ja nur zwei Hände und bin es nicht gewohnt, schwere Steine zu schleppen zudem weiß ich nicht, wo ich die Kirche finden soll. «Die Stimme antwortete»: „Mach alles wie bisher. Ich werde dafür sorgen, dass du verwandte Seelen finden wirst, die dir helfen.“ Frohgemut erhob sich die arme Seele und wanderte weiter. Eines Tages sah sie vor sich ein kleines Kirchlein, das schon bessere Tage gesehen hatte. Sofort begann sie damit, das verfallene Mauerwerk auszubessern. Da kamen unerwartet einige junge Männerdaher, die gesehen hatten, wie schwer es sein musste, allein für die Kirche zu sorgen. Sie erzählten, dass sie von weit her gekommen seien. Als sie von dem Leben der armen Seele hörten, hätten auch sie auf ihren Reichtum verzichtet, sich Kutten übergestreift und seien auf Sandalen hierhergekommen, um wie die arme Seele zu leben. Diese kräftigen Männer packten mit an, beteten mit der armen Seele zusammen bei der zerstörten, oder in einer der anderen Kirchen in der Umgebung. In kurzer Zeit wurde die zerstörte kleine Kirche wieder aufgebaut. Nun hatten sie einen Ort zum gemeinsamen Beten gefunden. Der Ruf der Mönche verbreitete sich in der Region und es schlossen sich ihnen immer mehr Brüder an. Die arme Seele bemerkte aber die tiefste Not der Menschen und tat alles, um sie mit seinen Freunden zu trösten, ihren Glauben an den Herrn Jesu zu stärken und sie zu Liebe und Frieden anzuhalten. Das Weihnachtsfest, die Geburt des Herrn, feierten alle Mönche zusammen in einer alten Scheune. Es kamen arme Menschen, auch Hirten aus der Umgebung, hinzu. Sie priesen Gott für das kleine Jesuskind beteten und sangen zusammen frohe Lieder. Und so geschah es viele Jahre, bis die arme Seele todmüde geworden im Kreise ihrer Freunde starb. Sie schien aber gar nicht unglücklich zu sein, denn sie freute sich, dem Herrn im Himmel zu begegnen. Zum letzten Mal erteilte sie allen, die von weit her gekommen waren, trauerten und weinten, den Segen und sagte: „ Seid nicht traurig, und macht alles so, wie bisher, und wie ich es in diesem Buch aufgeschrieben habe “

Als die arme Seele nach langer Reise etwas müde und zerzaust vor dem großen Himmelstor stand, ging ihr das ganze Erdenleben durch den Kopf. Da öffnete sich das goldene Tor langsam und ein erhabe-ner Engel in leuchtendem Gewand trat heraus. In der Hand hielt er ein feuriges Schwert. So schön hatte sich die arme Seele den Erzengel Michael nie vorgestellt. Wenn der armen Seele in diesem Augenblick nicht ihr eigener Schutzengel beigestanden und ins Ohr geflüstert hätte: „Der Erzengel Michael tut Dir nichts, er muss im Himmel nur nach den Rechten sehen. Einer armen Seele kann er schon deswegen nichts antun, weil er Mitleid mit ihr hat,“ hätte die arme Seele umgehend das Weite gesucht. Sie hatte zudem bemerkt, dass der Erzengel Michael ein Lächeln nicht ganz verkneifen konnte. So etwas zu erkennen, darauf verstand sich die arme Seele, denn sie hatte auf Erden oft und gerne gelacht. Nun kam auch der Heilige Petrus heraus. Ihn erkannte die arme Seele sofort, denn er trug in seinen Händen die großen, goldenen Schlüssel für die Himmelstüre. Es gesellte sich auch der Heilige Paulus dazu. Ihn zu erkennen fiel der armen Seele nicht schwer, denn sie war sich sicher, wo Petrus ist, kann Paulus nicht weit sein und zudem hatte er in seiner Hand eine große Bibel. Der Heilige Petrus ergriff das Wort: „Wir wollen von Dir hören, wie Dein Name ist, was Du auf Erden vollbracht hast, und warum Du begehrst, in den Himmel aufgenommen zu werden?“ Ach, so viele schwierige Fragen, und was wird geschehen, wenn ich erklären muss, dass ich keine ganz reine Weste habe? Der Schutzengel bemerkte, dass die arme Seele wie Espenlaub bei diesen Gedanken zitterte und flüsterte ihr zu: „Die fressen Dich nicht, erzähl ruhig eins nach dem andern, und wenn Du einen Fehler machst, zupf ich Dich an Deiner Kutte, dann kannst Du Dich verbessern. Mit etwas leiser Stimme begann die arme Seele die Fragen zu beantworten: „Früher nannten mich meine Eltern Franziskus, als ich aber, um Jesus nachzufolgen, mein Leben änderte, das Geld an die Armen verschenkte und selbst nichts mehr besaß, fühlte ich mich als eine arme Seele. Diesen Namen behielt ich dann bei, als Freunde zu mir kamen. Der Heilige Petrus schaute gütig auf die arme Seele hinunter und sagte: „Zunächst, rede mit uns lauter, den Paulus und ich hören nicht mehr so gut, wie zu der Zeit, als wir auf Erden herum wanderten, um den Menschen den Glauben an Jesu zu verkünden. Dann wandte er sich kurz zu Paulus, besprach sich mit ihm und entschied: „Von jetzt an wirst Du den Namen Franziskus wieder tragen, das hört sich im Himmel besser an. Zudem wirst Du in die Kleiderkammer gehen und Dir dort ein weißes Engelkleid und einen goldenen Heiligenschein abholen, den Du fortan sorgfältig pflegen musst, damit er seinen Glanz nicht verliert. Schuhe sind nicht nötig. Du kannst deine Kutte und die ausgetretenen Sandalen in der Kleiderkammer abgeben. Engel und Heilige brauchen keine Schuhe. Sie können alle fliegen. Die arme Seele hatte nicht damit gerechnet, dass sie die geliebte Kutte und die Sandalen abgeben müsste aber was tut man nicht alles, um in den Himmel zu kommen. Nun schlug Paulus die Heilige Schrift auf. Der armen Seele fiel ein: „Genau wie beim Nikolaus“, und mit dem hatte sie schlechte Er-fahrungen gemacht. Der Heilige Paulus hatte einen Spickzettel in großer Schrift in seiner Bibel, denn er konnte nicht mehr gut sehen. Dann hob er an: „Erzähle mir frei heraus, was Du auf Erden mit Gottes Hilfe Gutes getan, unterlassen oder falsch gemacht hast!“ Das Herz der armen Seele klopfte mächtig. Der Schutzengel bemerkte die Angst und sagte: „Franziskus, nimm Dich zusammen, es wird schon alles gut werden!“ Da schaute er dem Heiligen Paulus fest in die Au-gen und begann, zunächst stotternd, dann immer flüssiger zu reden: „Ich habe schon in meiner Kindheit meinen Eltern widersprochen, in Nachbarsgärten Birnen und Äpfel gestohlen, bin ohne Erlaubnis auf Kirschbäume geklettert, um Kirschen zu naschen. Später habe ich mitmeinen Freunden oft gezankt. Wenn sie nicht das machten, was ich wollte, habe ich sie verprügelt. Ich habe in feinen Kleidern, die armen Menschen übersehen, an üppigen Gelagen teilgenommen und mich mit vielen Mädchen amüsiert. Und was sehr schlimm war: Ich habe oft, wenn ich mich sehr über eine Untat schämte, gelogen. Gelogen, wollte Petrus entrüstet einwenden. Da bekam er von Paulus einen Stoß. Er flüsterte ihm ins Ohr; „Und wie war es damals, als der Hahn dreimal krähte?“ Petrus bekam einen roten Kopf und hielt sich mit der Nachfrage in diesem Punkt beschämt zurück. Franziskus fuhr fort: „Es dauerte sehr lange, bis ich erkannte, dass ich bei den Ausschweifungen nicht glücklich wurde, und die Freunde mit all ihrem Besitz ebenso wenig, obwohl mir mein Schutzengel mächtig ins Gewissen redete. Da bekam Franziskus einen Stoß und der Schutzengel flüsterte ihm zu: „Das mit dem Schutzengel war überflüssig!“ Erst von dem Augenblick an, als ich die Kutte nahm, und versuchte, in Sandalen wie der Herr Jesus herumzuwandern, zu beten den Frieden zu verkünden, die Armen versorgte und den Kranken half, ging es mir besser. Ich freute mich an Pflanzen, Tieren, Sonne, Mond und Sternen, konnte lachen und sogar den Tieren predigen. Verzeih mir, Heiliger Paulus, mir fallen, außer dass ich die zerstörte Kirche mit Freunden zusammen wieder aufbaute, keine weiteren guten Werke in meinem Erdenleben zu meiner Entlastung ein. „Umso mehr habe ich dazu in meiner goldenen Bibel auf einem besonderen Blatt mit dem Namen Franziskus aufgeschrieben“, gab der Heilige Paulus zur Antwort. Dann wandte er sich zur armen Seele, und sagte feierlich: „Du hast verdient, in den Himmel eingelassen zu werden, den Jesus Dein Freund, dem Du nachgefolgt bist, hat Dir schon lange all Deine Schuld vergeben. Der Heilige Petrus nahm den goldenen Schlüssel und wollte die Himmeltür öffnen, da wandte sich die arme Seele an ihn und bat: „Ich habe schweren Herzens zugestimmt, meine Kutte und die Sandalen abzugeben, darf ich wenigsten im Himmel ein kleiner Engel sein?“ Die Heiligen Petrus und Paulus mussten bei dieser Bitte ein wenig lächeln. Dann aber fiel Paulus ein, dass der Herr gesagt hatte, wer nicht so klein sei, wie ein Kind, komme nicht in das Himmelreich. Sie befanden, dass es damit einen höchsten Grund gebe, der armen Seele diese Bitte nicht abzuschlagen. Der kleine Engel wurde, nachdem er mit einem weißen Kleid und einem nagelneuen Heiligenschein aus purem Gold ausgestattet war, von Petrus und Paulus persönlich in den Himmel geleitet. Sein Schutzengel hielt sich dabei etwas zurück, blieb aber für alle Fälle auch im Himmel in der Nähe von Franziskus. Gleißendes Licht erfüllte den unendlich großen Raum. Der kleine Engel musste sich erst sehr vorsichtig an das Licht, heller als tausend Sonnen, gewöhnen. Er hatte ja auf Erden viele Male versucht, sich vorzustellen, wie es im Himmel ausschauen könnte. Jetzt erst wurde ihm klar, dass eine solche Pracht, unvorstellbar ist. Es leuchtete ihm auch ein, dass esratsam war, sich zuvor neu einzukleiden. In Kutte und Sandalen wäre er sich hier doch sehr komisch vorgekommen. Der Erzengel Michael befahl und sogleich ertönten himmlische Posaunen. Alle Augen richteten sich auf den kleinen Engel, der im großen Himmelstor noch kleiner wirkte. Sein Schutzengel stieß ihm in die Seite und sagte leise: „Flieg schnell ein wenig in die Höhe, damit dich alle sehen können!“ Die glasklare Stimme des Erzengel Michael war nicht zu überhören: „Wir begrüßen unter uns den kleinen heiligen Engel Franziskus!“ Wie gern hätte sich Franziskus in diesem Augenblick wieder in der Kapuze seiner Kutte versteckt. Mit was konnte er es verdient haben, ein Heiliger zu sein? Gut, dass sein Engelskleidchen verbarg, wie sehr ihm die Beine zitterten. Da spürte er seinen, Freund, den Schutzengel neben sich, der ihm zuflüsterte: „Franziskus bewahre Haltung, zeig ihnen allen, was ein kleiner Engel ist!“ Er wäre jetzt am liebsten so groß gewesen, wie der Erzengel Michael. So blieb ihm nichts anderes übrig: Er reckte und streckte sich, so gut es ging und flog einige Male in die Höhe, damit ihn auch die Letzten im Himmel noch sehen konnten. Als ihn dabei unversehens ein kleines Stäubchen kräftig in der Nase kitzelte und er ein-, zweimal kräftig niesen musste, war der Bann gebrochen. Der rauschende Beifall zeigte ihm, dass er bei allen im Himmel angekommen war und er beschloss, seine anderen Talentezu nutzen, um die himmlische Heerschar gelegentlich zu erheitern. Sein Schutzengel würde ihn sicher erinnern, wenn er gegen irgend- eine Ordnung verstieße. Auf ihn, der ihm während seines Erdenlebens in schwierigen Situationen beigestanden hatte, konnte er sich auch im Himmel sicher verlassen. Jetzt erst hatte er sich genügend an das helle Licht gewöhnt, um einen Blick in die festliche Versammlung wagen zu können. In der Ferne alles überragend sah er Gott Vater, Sohn und den Heiligen Geist in aller Herrlichkeit auf goldenen Thronen sitzen. In strahlendem Licht, umgab die Heiligste Dreifaltigkeit eine große himmlische Heerschar, die immer wieder Lob, Preis, Ehre, Dank und Halleluja sang. In der Nähe waren die Heiligen, Kirchenlehrer, Kardinäle und Bischöfe platziert, und dann zu beiden Seiten, wie in einer Konzilsaula, die Priester, Ordensleute und frommen Seelen, Palmwedel in den Händen, mit denen sie sich ab und zu Kühlung zufächerten. Zu Füßen der Dreifaltigkeit lagerten frommen Hirten, die drei Könige, Ochs und Esel, Josef und Maria. Der kleine Engel schaute nach oben. Das ganze Himmelsgewölbe war mit Sternen übersät, die glitzerten. Auch Sonne und Mond waren zu sehen, aber viel schöner als auf Erden. Alles Geschaffene verherrlichte Gott. Franziskus hatte ja immer ein wenig Sorge, ob neben den vielen Heiligen auch der Kosmos, Tiere und Pflanzen, im Himmel noch Platz finden könnte. Jetzt war es gut. Alles was er in seinem Erdenleben liebte, fand sich – zwar etwas anders -, aber auf seine Weise im Himmel wieder.

Der kleine Engel hoch zufrieden, musste einfach einen Weg finden, um seine Freude auszudrücken. So schwirrte er denn vor Glück im ganzen Himmel herum. Eine Ewigkeit lang würde er all die Pracht, Herrlichkeit und die himmlische Musik erleben dürfen. Er betrachtete es auch als einen großen Vorteil, ein kleiner Engel zu sein, denn so konnte er ohne großes Aufsehen, allen Anwesenden seine Aufwartung machen. Natürlich würde dafür eine Ewigkeit nicht ausreichen. Es musste aber die Rangfolge eingehalten werden, das hatte er schon gelernt. So flog er unauffällig an der obersten Reihe, wo die frommen Seelen Platz gefunden hatten vorbei, schlich sich unter das Gesinde von Maria und Josef, denn dort waren auch noch kleine Engel, gan nahe an die Heiligste Dreifaltigkeit heran gerückt. Da juckte es ihn im rechten Zeigefinger so sehr, dass er es wagte, den großen Zeh Gott Vater`s ein wenig zu kitzeln. » Huch! « sagte Gott Vater. Er, der Allwissende, hatte natürlich sofort bemerkt, wer ihn berührte. Der kleine Engel sank in sich zusammen, als ihm sein Schutzengel eine mächtige Standpauke hielt: „Es zieme sich nicht, auch nicht für einen Heiligen Franziskus, Gott zu berühren!“ Der kleine Engel hatte nun wirklich nichts zu seiner Verteidigung vorzubringen. Es wurde ihm zusehends übel. Gott Vater sah seinen Sohn und den Heiligen Geist an und lächelte ein wenig. Dann sprach er besänftigend zum Schutzengel: „ Richte den kleinen Engel wieder auf.“ Und zu Franziskus: „Es darf niemand Gott berühren, es sei denn in Liebe!“ Ich habe aber einen Auftrag für Dich: „Du sollst mein Sendbote im Himmel sein, und Dich unauffällig an alle heranwedeln, die beim großen Halleluja einschlafen. Du magst sie dann mit einem kleinen Schabernack zum Lachen bringen, damit sie wieder bei der Sache sind.“ Franziskus machte vor der Heiligsten Dreifaltigkeit die größte Referenz, zu deren er fähig war, trat dabei aber auf sein Röcklein, sodass er stolperte, und der Heiligenschein gewaltig verrutschte. Sein Schutzengel war aber, wie immer, sofort an seiner Seite, half ihm auf die Beine und setzte ihm den Heiligenschein wieder zurecht. Der kleine Engel betrachtete seinen Auftrag direkt vom lieben Gott, als eine große Auszeichnung. Er gefiel ihm besonders. Hatte er doch zur Erdenzeit schon oft und gern gelacht. Er kicherte in sich hinein beim Gedanken: Wer zuletzt lacht, lacht am besten! In Gegenwart der Heiligsten Dreifaltigkeit so viel Schönheit und Pracht und Freiheit ewig zu erleben; wer sollte da nicht in den Himmel kommen wollen.

I bin e Badner

Bueb isch des

nit mehr als

gnueg

O Du mi

Heimetland

liegsch mer

im Bluet.

Du bisch

wie goldne

Wie un au mi

Sunneschi

Des Glückes

Unterpfand mi

Land am Rie

Und bin i fern

vo Dir Du bisch

ganz g´wiß in

Mir au wo i gang

chund stand e

Schtuck vo Dir

Schteck mir als

Bad´ ´ner Bueb

e frohes Lied

an Hut

Gang mit Dir

Hand in Hand

und blieb Dir guet

Ich schpiel

mit Dir un

Du mit mir

Mir schpiele

z`semme un Du

lernsch mich

Und ich lern

Dich mit

Name nenne

Mengisch

chpielt no

EINE mit

Dä chönnt

uns kenne

als wäre

mir zu Dritt

Herr ich nehm´

die Mütze ab

lege Sack und

Wanderstab

DIR zu Füßen

DICH zu grüßen

Ich trag für

DICH die

Kalebs-Trauben

Preise DICH

für meinen

Glauben

Danke für

den Tag

die Nacht

Und für die

Welt die DU

gemacht

DU bist die

würdige

Opferschale

DU bist der

Gral und

bringst uns

alle

In Gottes

dreimal

heil´ges

Licht

O Herr

wie schön

ist DEIN

Gesicht